Newsletter 02/2025

Der Newsletter für Februar 2025 ist erschienen.

Liebe Mitglieder der sLAG, liebe Freund*innen, liebe Interessierte,

neulich besuchte ich die neue Sonderausstellung „Silberglanz und Kumpeltod“ im Sächsischen Museum für Archäologie Chemnitz (SMAC). Die Ausstellung reflektiert die wirtschaftlichen, landschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Folgen des Bergbaus in der Region. Es ist der Ausstellungsbeitrag des SMAC zum Kulturhauptstadtjahr 2025 in Chemnitz. Als ich während des Ausstellungsbesuchs darüber nachdenke, inwiefern auch ausbeuterische Aspekte des Bergbaus angesprochen werden, überrascht mich die Ausstellung mit einem eigenen Kapitel. Neben der Ausbeutung von Tieren und den gesundheitlichen Folgen findet sich auch die Überschrift „Zwangsarbeit“. Die Kurator*innen unternehmen den Versuch, anhand des Lagers Altenberg Zwangsarbeit zu erläutern. Beim Lesen der Tafel stolpere ich über den Satz „Heute sind kaum noch Spuren des Unrechts erhalten“, lediglich ein einziges Schicksal habe rekonstruiert werden können. Ein bisschen ungläubig lese ich mehrmals die Tafel.

Ist Altenberg exemplarisch für den Verbrechenskomplex Zwangsarbeit im Bergbau? Eine kurze Online-Recherche im Staatsarchiv ergab eine Vielzahl an Treffern: Betriebe, Beteiligte, Bedingungen. Das Archiv ist quasi voll mit Akten, sprich Spuren über den Einsatz von Zwangsarbeiter*innen im Bergbau. Denken muss ich auch an die institutionell übergreifenden Netzwerktreffen „Stätten der NS-Zwangsarbeit“, bei denen das Thema Zwangsarbeit viel umfangreicher diskutiert wird. „Heute sind kaum noch Spuren des Unrechts erhalten“. Der Satz geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Es sind Forschungslücken in diesem Themenbereich und der Region vorhanden. Doch Spuren des Unrechts sind erhalten und nicht zu knapp. Es bedarf Recherche, Expertise und Willen, sich diesen Spuren zu widmen. Es wäre eine gute Chance und ein wichtiger Beitrag gewesen, sich genau diesen Forschungslücken im Rahmen der Ausstellung zu widmen.

Die Mitglieder der sLAG widmen sich eben jenen Lücken der Aufarbeitung. Das ist in dieser Zeit eine umso wichtigere Aufgabe, da uns Wissen über Mechanismen von Diskriminierung, Rassismus und menschenverachtenden Ideologien hilft, die Gegenwart zu reflektieren und unser Handeln im Sinne der Demokratie abzuleiten. Der heutige Newsletter präsentiert erneut ein breites Bild der Aktivitäten der Netzwerkmitglieder. Zugleich ist dieses Engagement durch die unsichere Haushaltslage bedroht. Lest dazu unbedingt den Beitrag „Neues aus der Fachstelle“, denn unser gemeinsames Handeln ist gefragt.

Anna Schüller für den sLAG-Sprecher*innenrat

Neues aus der Fachstelle

Dass wir in diesem wichtigen Jahr des Gedenkens an 80 Jahre Kriegsende aufgrund des noch ausstehenden sächsischen Doppelhaushalts auf bis dato ungewisse Zeit keine eigenen finanziellen Ressourcen haben, um die Stelle der Öffentlichkeitsarbeit zu besetzen und Veranstaltungen realisieren können, ist eine bittere Erfahrung nach fünf Jahren unserer Arbeit in der Fachstelle. Nun nehmen wir die Herausforderung an, einen Balanceakt zu meistern: Das Problem kann weder ignoriert, noch unter den Tisch gekehrt werden, und wir möchten trotzdem Veranstaltungen realisieren, nicht zuletzt um weiterhin den geschichtsrevisionistischen Anmaßungen dieser Tage etwas entgegensetzen.

Unsere Arbeit ist wichtig, sie ist #demokratierelevant. Mit diesem Hashtag werden wir in den nächsten Monaten darauf aufmerksam machen, welche Auswirkungen die unsichere Finanzierung sowie Mittelkürzungen in unserem Tätigkeitsfeld haben. Erste Statements aus dem Netzwerk sind in diesem Newsletter zu lesen, einen Überblick über alle Beiträge stellen wir in Kürze auf unserer Website zur Verfügung.

Sieben Jahre sLAG und fünf Jahre Fachstelle bedeuten zum Glück auch, dass das Fachwissen, die Kompetenz und das zu einem großen Teil ehrenamtliche Engagement unserer Mitglieder sowie unserer langjährigen Kooperationspartner*innen das Zustandekommen wichtiger Veranstaltungen ermöglicht. So startete am 29.01. im Dresdner Zentralwerk die sachsenweite Ausstellungstour „Jedes Opfer hat einen Namen“, die an insgesamt sieben Orten und mit zahlreichen Begleitveranstaltungen Station in Sachsen macht. Außerdem wird sich unser eigenes Veranstaltungsprogramm mit honorarfreien Angeboten füllen, was uns freut, die wir aber als solche kenntlich machen werden, um zu signalisieren, dass es sich hier um Ausnahmen handelt und unser aller Arbeit nicht allein im Ehrenamt möglich ist.

Zahlreiche Projekte und Veranstaltungen unserer Mitglieder, meist mit Fokus auf die Geschehnisse rund um das Kriegsende am 08.05.1945, finden Sie wie immer in der Rubrik „Neues aus dem Netzwerk“ und unter „Termine“.

Nutzen Sie die Angebote, nehmen Sie Freund*innen und Bekannte mit, es lohnt sich! Und vielleicht lässt sich hier und da eine neuer Faden gemeinsamen Engagements spinnen. Es gilt verbunden zu bleiben, Synergien zu nutzen, gemeinsam für unsere Demokratie.

Es grüßen

Jane Wegewitz und Jonas Kühne aus der sLAG-Fachstelle für NS-Erinnerungsarbeit und Demokratiebildung

C the Unseen: Kultivierte Lücken im Programm der Kulturhauptstadt Chemnitz

Am 18. Januar feierten die Menschen in Chemnitz den Auftakt des Kulturhauptstadtjahrs 2025. Ich als Chemnitzerin freue mich besonders über die sich darum aktuell entwickelnde Debatte. Von mehreren Seiten hört man die Kritik, die Verantwortlichen der Stadt Chemnitz und die organisierende Kulturhauptstadt gGmbH würden sich nicht politisch positionieren – der Vorwurf: ein Jahr der „Wohlfühlkunst“. Ganz so angenehm wurde es am Eröffnungstag dann doch nicht. 400 rechtsextreme „Freie Sachsen“ demonstrierten in der Innenstadt. Dagegen stand ein für Chemnitz verhältnismäßig großer Protest von 1.500 Menschen. Auf Seiten der Kulturhauptstadt gGmbH und des Oberbürgermeisters Sven Schulze blieb es bemerkenswert still. Und das, obwohl die Ereignisse 2018 und der offene Umgang damit im Bewerbungsbuch ausschlaggebend für die Titelverleihung waren. Engagierte des Kulturbündnisses „Hand in Hand“ fordern daher eine klare Positionierung gegen Rechts von Seiten der Kulturhauptstadt gGmbH und des Oberbürgermeisters.

Ebenso fordert das Kulturbündnis entsprechende Veranstaltungen. Eine berechtigte und notwendige Forderung wie ein Blick in das über 500 Seiten starke Veranstaltungsprogramm offenbart. Darin findet sich weit und breit kaum ein Angebot zur Auseinandersetzung mit der lokalen und regionalen Geschichte des Nationalsozialismus. Im September kann man mittels einer Installation mit dem 2020 verstorbenen Auschwitz-Überlebenden Justin Sonder ins Gespräch kommen, dem 2024 ein Denkmal geschaffen wurde. Erfreulich ist auch, dass in diesem Jahr das Dokumentationszentrum zum NSU eröffnen wird. Zum 27. Januar, dem 8. Mai oder zum 9. November sucht man jedoch vergeblich nach Veranstaltungen im Programmheft. Angekündigt hatte man zuvor auch eine Auseinandersetzung mit den KZ-Außenlagern an den Stationen des Skulpturenpfades „Purple Path“ in der Region. Eine schlecht besuchte Veranstaltung 2023 in Zwickau hatte sich genau mit dieser Frage beschäftigt. 2025 vermisse ich diese aufgeworfene Frage auf den Projektseiten des „Purple Path“ nach wie vor.

Stefan Schmidtke, der Geschäftsführer der Kulturhauptstadt gGmbH erwidert der Kritik, die Kulturhauptstadt gGmbH sei lediglich eine „Entgegennahmestelle“. Zudem müsse er ja auch dem 60-köpfigen Stadtrat, darunter 15 Stadträt*innen der AfD und drei Stadträt*innen von Pro Chemnitz/Freie Sachsen „Rapport liefern“. Deshalb finden jene Veranstaltungen und Projekte statt, die von der Chemnitzer Bevölkerung gewollt und organisiert werden. Das seien eben positiv ausgerichtete Projekte. Über 10.000 Einwohner*innen seien nun in das Programm eingebunden. Wo Kultur, wo die Stimmung gut ist, da sei Perspektive und gesellschaftlicher Zusammenhalt, da sei keine schlechte Laune. Und da haben dann auch Neonazis keinen Raum? (siehe Beitrag DLF Streitkultur)

„C the unseen: Ganz offensichtlich gibt es so manches Ungesehenes in der Stadt und Region …“ (Foto: Anna Schüller)

Für mich stellt sich die Frage, ob man in diesen Zeiten, in denen 24 % der Chemnitzer*innen die AfD wählen, die Verantwortung einfach an diejenigen geben kann, die gern als „stille Mitte“ bezeichnet werden und die es doch erst zu aktivieren gilt. Schmidtke appelliert im Kern an die Eigenverantwortung der Bürger*innen. Ist das nicht ein Teufelskreis? Ist es nicht der Auftrag einer Programmorganisation, bei „Leerstellen“ thematische Impulse zu setzen? Oder ist das Problem, dass die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Nationalsozialismus nicht zur Stimmungsaufhellung beiträgt? Geht es am Ende lediglich um positive Bilder, die das schlechte 2018er-Image von Chemnitz aufbessern?

Anlässlich der Eröffnung verwies der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer auf die tollen „Erfolgsrezepte“ der Stadt und nannte unter anderem Carl Hahn junior und den VW-Konzern als Beispiel. Dabei erwähnte er nicht, dass Carl Hahns Vater Vorstandsmitglied der Auto Union war und damit auch die Ausbeutung von Menschen im Rahmen der Zwangsarbeit zu verantworten hatte. Ihm wurde als „Großer Chemnitzer“ 2017 eine Gedenkplatte durch den Rotary Club verlegt. Sein Sohn hatte in seiner Rede anlässlich der Verlegung die Zwangsarbeit im Konzern relativiert. Nach öffentlicher Kritik und Debatten ordnete die Stadt Chemnitz deren Entfernung an. Der Rotary Club sieht die Verantwortung als nicht eindeutig belegt, die Entfernung lediglich moralisch begründet, weshalb sie Hahn senior weiterhin auf ihrer Homepage würdigen. Carl Hahn junior verlegte man nach seinem Tod 2023 eine Gedenkplatte und würdigte ihn als „Visionär“.

Zeigen uns die Bearbeitung des Themas Zwangsarbeit in der Bergbau-Ausstellung des Sächsischen Archäologie Museums Chemnitz (SMAC), die Nicht-Einlassungen des Ministerpräsidenten zu Carl Hahn und die Lücken im Programm, dass hier Leerstellen in der Geschichte der Stadt behütet werden? Der Einsatz von Zwangsarbeiter*innen in den zahlreichen Chemnitzer Betrieben hat zu ihrem Aufstieg, die Rüstungsindustrie in der Endkonsequenz zu ihrer nahezu vollständigen Zerstörung geführt. Warum ist es 80 Jahre nach Kriegsende so unfassbar schwierig, alle Schattierungen der deutschen Vergangenheit zu benennen, zu reflektieren und sich entsprechend zu positionieren?

Dieser Umgang mit der Vergangenheit spiegelt sich in der Gegenwart. Es werden zwar Demokratieprojekte initiiert, aber, sieht man mal vom Projekt „NSU-Dokumentationszentrum“ ab, die rechtsextremen Strukturen in Chemnitz nicht öffentlich aufgearbeitet und diskutiert. Ist der fast ausschließliche positive Umgang im Sinne einer Demokratieförderung der richtige Weg? Müssen wir uns nicht, um zu verstehen, warum es so gefestigte und aktive rechtsextreme Strukturen in der Stadt gibt, in den schmerzhaften Prozess einer Auseinandersetzung begeben?

C the unseen: Ganz offensichtlich gibt es so manches „Ungesehenes“ in der Stadt und Region, das die Programmmacher*innen wohl ausgeblendet haben müssen. Der VVN-BdA Chemnitz, die Bürgerschaftliche Initiative historischer Atlas, Peter Blechschmidt, die Buntmacher*innen, der Historiker Jürgen Nitsche, die Tage der jüdischen Kultur, das Projekt „Unantastbar Mensch“, sie alle bemühen sich seit vielen Jahren, meist ehrenamtlich und unter prekären Bedingungen, um die Aufarbeitung der Geschichte ihrer Stadt. Azubis der VW-Motorenwerke begeben sich im Rahmen eines Projekttages jedes Jahr auf Spurensuche der NS-Vergangenheit in ihrer Stadt und vor den Toren der Stadt Chemnitz arbeiten die Geschichtswerkstatt Sachsenburg und die LAG KZ Sachsenburg an der Auseinandersetzung mit dem frühen KZ. Sicher habe auch ich manchen in dieser Aufzählung übersehen. Sie geben aber mehr als präsente Beispiele für jahr(zehnt)elange Bemühungen um Aufarbeitung und Aneignung, die es fortzusetzen gilt.

Ich würde mich sehr freuen, wenn es uns gelingen würde, der Erinnerungsarbeit in Chemnitz, der Region und ganz Sachsen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Gerade in Zeiten, in denen Vereine und Initiativen ums Überleben kämpfen und Kürzungen ins Haus stehen, ist es umso wichtiger, sich zu vernetzen und die Bedeutung und den Mehrwert unserer Erinnerungsarbeit herauszustellen. Diese Aktivitäten sind, wie die Demokratieprojekte auch, „Herzschläge der Demokratie“ wie es Claudia Roth (Bündnis 90/ Die Grünen) während der Eröffnung formulierte.

Nimmt man Schmidtkes Haltung auf, so gilt es eigene Akzente zu setzen. Am 8. Mai zeigt die sLAG in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und im Beisein des Regisseurs Offer Avnon den Film „Der Rhein fließt ins Mittelmeer“ zur Auseinandersetzung mit den Folgen der Shoah.

Anna Schüller, Geschichtswerkstatt Sachsenburg / sLAG-Sprecherin (Chemnitz)

Statements zu den drohenden Kürzungen in der Erinnerungskultur in Sachsen

„Trotz allem darf man nicht das Signal senden, dass im Ehrenamt alles gedeckelt wird.“ – Statement des colorido e. V. Plauen zur Finanzlage

Die weggefallene Finanzierung unseres Sozialen Ortes stellt uns vor große Herausforderungen.

Alles ist im neuen Jahr erstmal wieder angelaufen. Unsere Ehrenamtler*innen sind alle wieder mit am Start, ohne das Ehrenamt wären unsere Projekte im Moment nicht möglich. Wir geben mit den Projekten eine klein wenig Sonne ins Leben. Viel Verunsicherung ist unter den Menschen, egal welcher Nation, auch bei den Einheimischen. Im Moment dreht sich viel um die Zukunft und da muss man einfach Zuversicht schenken. Es kostet nichts, wenn man mit Empathie auf die Menschen zugeht.

Wir reden viel über alle möglichen Themen und das hilft, das wird uns immer wieder gedankt. Trotz allem darf man nicht das Signal senden, dass im Ehrenamt alles gedeckelt wird. Die wichtigen Arbeiten wie Auswertung, Aufarbeitung und das Schreiben von Förderanträgen bleiben teilweise liegen, da es vorrangig um das menschliche Miteinander geht. Hier braucht es professionelle und finanziell gedeckelte Stellen.

Die weggefallene Finanzierung betrifft selbstverständlich auch die Betriebsfähigkeit unserer Räumlichkeiten. Hier haben wir eine Endlichkeit vor Augen und das ruft eine Begrenztheit unserer Arbeit auf den Plan. Dieses ständige Bangen der finanziellen Absicherung unserer wichtigen Arbeit hier vor Ort macht mürbe. Hier müssen andere Bedingungen seitens der Politik entstehen. Das ist ein dringendes Ziel, denn unsere Aufgaben gerade im ländlichen Raum werden nicht weniger.

Der Spendenlauf ist im Moment noch ungebrochen und wir danken allen Spender*innen herzlich dafür. Wir möchten nochmals sagen, wir machen im Ehrenamt und mit den Spenden erst einmal weiter, denn eine Unterbrechung unserer Arbeit, weil die Förderung ausbleibt, wäre zum jetzigen Zeitpunkt fatal.

Wir danken all jenen, die im vergangenen Jahr diese tollen Ehrungen und Preise an unseren Verein ausgegeben haben, denn dieses Netzwerk ist unsere derzeitige ideelle Stütze.

Wer gerne bei uns mitmachen möchte, ist jederzeit willkommen, denn unser Slogan bleibt: #perDU – komm rein, mach mit!

Doritta Kolb-Unglaub, colorido e.V. (Plauen)

„Demokratie unter Druck“, Ehrungen zum Theodor Heuss Preis 2024 (Foto: Theodor Heuss Stiftung / Jan Potente)

Statement des Initiativkreis Riebeckstraße 63 zu fehlenden Landesmitteln

Der Initiativkreis Riebeckstraße 63 setzt sich seit über fünf Jahren für die Etablierung eines Erinnerungsortes auf dem Gelände der ehemaligen Städtischen Arbeitsanstalt in Leipzig ein. Mit unserem epochenübergreifenden Ansatz, die Geschichte von Ausgrenzung, Arbeitszwang und Verfolgung zu erzählen, stoßen wir regional wie überregional auf sehr großen Zuspruch. Dank des Engagements von über 40 Ehrenamtlichen konnte bereits Vieles erreicht, aber nicht alles geleistet werden. Umso wichtiger war es für uns, dass wir über eine Projektförderung der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, im letzten Jahr zwei Projektstellen schaffen konnten. Unsere Mitarbeiter*innen haben u. a. eine umfassende Gedenkstättenkonzeption verfasst und zahlreiche Vermittlungsformate angeboten: So finden regelmäßig Rundgänge und Veranstaltungen statt, es konnte zahlreiche Kooperationsprojekte angestoßen und ein kleiner Arbeits- und Seminarraum eingerichtet werden. In unseren neu ausgebauten Ausstellungsraum eröffnen wir am 12. Februar die Werkstattausstellung „Ausgrenzung, Arbeitszwang und Abweichung.“

Diese positive Dynamik hin zu einem wichtigen und einzigartigen Erinnerungsort ist nun vorerst abgebrochen. Durch die vollkommene Unklarheit, wann weitere Landesmittel für Projektförderungen bereitstehen, mussten wir große Teile unserer Arbeit einfrieren und essenzielle Aufgaben aus eigenen Mitteln finanzieren. Ob wir in den kommenden Monaten regelmäßige Öffnungszeiten in unserer neuen Ausstellung oder pädagogische Formate anbieten können, ist nicht absehbar. Dies ist ein extrem beunruhigender und demotivierender Zustand.

Initiativkreis Riebeckstraße 63 (Leipzig)

Ausstellungsplanung Initiativkreis Riebeckstraße 63 (Foto: Initiativkreis Riebeckstraße 63, 2024)

Drastische Einschränkungen bei der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig:

Kürzere Öffnungszeiten und weniger Bildungsangebote – Pressemitteilung

Die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig (GfZL) muss vorläufig ihre Öffnungszeiten von fünf auf drei Tage in der Woche verkürzen. Bildungsangebote wie Führungen und Stadtteilrundgänge können bis auf Weiteres nur eingeschränkt angeboten werden.

Der Grund: Wir befinden uns derzeit in einer sehr unsicheren finanziellen Situation, die uns enge Grenzen setzt. Sowohl die Stadt Leipzig als auch der Freistaat Sachsen arbeiten mit einer vorläufigen Haushaltsführung. Dies bedeutet für uns, dass wir zum einen nicht wissen, welche finanziellen Mittel uns im Jahr 2025 tatsächlich zur Verfügung stehen und zum anderen, dass wir derzeit nur vorläufige Abschläge von unseren Fördermitteln abrufen können. Insbesondere die Förderung durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten – und damit durch den Freistaat Sachsen – stellt uns vor Probleme. Zwar sind Fördermittel in Höhe von 150.000 € in Aussicht gestellt, aber ob und wann diese wirklich ausgereicht werden können, erfahren wir erst, wenn der Landeshaushalt – voraussichtlich im Juli 2025 – feststeht. Dies bringt eine hohe Planungsunsicherheit für die GfZL mit sich.

„Wir sind somit aktuell zu drastischen Einschränkungen gezwungen. Für die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig bedeutet das konkret: Wir müssen Freitag und Samstag schließen und unser Bildungsangebot reduzieren, da wir vorerst keine freien Guides und Aushilfen beschäftigen können,“ so Jonas Kühne vom Trägerverein Erinnern an NS-Verbrechen in Leipzig e.V. „Gerade angesichts der aktuellen politischen Entwicklung ist das ein alarmierendes Zeichen, wenn historisch-politische Bildung heruntergefahren werden muss.“

Die vorgesehenen Einschnitte sind schmerzlich für die Gedenkstätte und vor allem auch für die Leipziger Stadtgesellschaft. Die GfZL ist derzeit die einzige Einrichtung in Leipzig und Sachsen, die sich explizit mit der Erinnerung und Aufarbeitung des Verbrechens NS-Zwangsarbeit befasst. Neben wenigen anderen Gedenkstätten auf Bundesebene widmet sie sich damit einem nach wie vor in der Öffentlichkeit wenig bekannten Themenkomplex.

Sobald wir verlässliche Informationen seitens unserer Fördermittelgeber*innen haben und besser planen können, möchten wir natürlich unsere Angebote wieder verstärken und die Öffnungszeiten ändern.

Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig

Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig (Foto: GfZL)

Neues aus dem Netzwerk

Neumitglieder

Die sLAG ist zum Jahresbeginn weiter gewachsen: Wir konnten zwei neue Einzemitglieder in unserem Netzwerk begrüßen. Herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit!

Eröffnung Ausstellungstour „Jedes Opfer hat einen Namen“ 2025

Am 29.01. startete unsere Tour mit der Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ im Kabinett des Dresdner Zentralwerks. Sie ist dort noch bis zum 14.02. zu sehen.

Ausstellungseröffnung „Jedes Opfer hat einen Namen“, 29.01.2025, Zentralwerk, Dresden (Foto: Barbara Lubich)

Am 08.02.2025 ist Ewa Koper, Mitarbeiterin der Gedenkstätte in Bełżec, zu Gast im Zentralwerk und berichtet von der Entstehung der Ausstellung.

Auf unserer Website veröffentlichen wir alle Details der Tour mit den Begleitprogrammen.

Die nächsten Stationen sind Pirna (ab 16.02.), Döbeln (ab 03.03.), Leipzig (ab 18.03.), Frankenberg/Sachsenburg (ab 31.03.), Zschopau (ab 14.04.) und Aue (ab 28.04.).

Nutzungskonzept für einen Gedenkort- und Begegnungsort am Alten Leipziger Bahnhof

Am 16. Januar 2025 präsentierte das Projektteam des Förderkreises Alter Leipziger Bahnhof im Kulturrathaus Dresden das Nutzungskonzept für einen Gedenkort- und Begegnungsort am Alten Leipziger Bahnhof. Nach einem Stadtratsbeschluss soll diese am ehemaligen Deportationsbahnhof entstehen und an Vertreibung, Deportation und Vernichtung im Nationalsozialismus erinnert. Die Idee wurde seit August 2024 durch das Team des Förderkreises konkretisiert und hierfür nach national und international vergleichbaren Orten recherchiert. Außerdem wurden insgesamt 27 leitfadengestützte Interviews geführt und ausgewertet.

Präsentation des Projektteams des Förderkreises Alter Leipziger Bahnhof im Kulturrathaus Dresden (oben), Modell (Foto: Förderkreis Alter Leipziger Bahnhof)

Als erste Gedenkstätte für Deportationsgeschichte in Ostdeutschland, in einem im Zuge der Deindustrialisierung neu geplanten Quartier und im erhaltenen sanierten historischen Ensemble, sollen in einem innovativen Konzept Gedenken und Begegnen verbunden werden. Ein Knotenpunkt innerhalb der Erinnerungs- und Initiativenlandschaft Sachsens und Europas soll entstehen.

Claudia Jerzak und Steffen Heidrich, Förderkreis Alter Leipziger Bahnhof (Dresden)

„Tacheles“ startet Forum zum Themenjahr

Das Team von „Tacheles“ startet demnächst ein Forum zum Themenjahr, in dem sich Projektpartner und anderweitig aktive in Sachsen vernetzen können, um gemeinsame Projekte abzustimmen oder sich Hilfe zu suchen. Angeboten wird außerdem ein Online-Termin mit dem Staatsarchiv zur Recherche nach „jüdischen“ Quellen in den Staatsarchiven.

Die Termine sind:

- 25. Februar 2025, 9:30–11:30 Uhr: „Der Weg zur Quelle. Info-Veranstaltung des Staatsarchivs“

Link nach Anmeldung über tacheles@smac.sachsen.de - Dienstag, 25. Februar 2025, 15–16:30 Uhr, Einführung ins Forum „Tacheles“, Zugang via BigBlueButton

https://app.bbbserver.de/join/02694beb-0681-4e9c-8a1f-0cf127590505 - Donnerstag, 6. März 2025, 16–17:30 Uhr, Einführung ins Forum „Tacheles“, Zugang via BigBlueButton

https://app.bbbserver.de/join/891ecf2c-ba07-4bf7-a49f-8cd535ee4df9

Alle Informationen siehe tacheles.sachsen.de

Alexander Walther, Tacheles 2026 – Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen

10.–12.02.2025 „Forum 13. Februar transnational“ im Zentralwerk (Dresden)

Das „Forum 13. Februar transnational“, vom 10.–12.02.2025 im Dresdner Zentralwerk stattfindend, lädt dazu ein, den Bombenangriff auf Dresden 1945 aus einer transnationalen Perspektive zu betrachten und in den Kontext der alliierten Luftkriegsstrategien des Zweiten Weltkriegs einzuordnen. In einer außergewöhnlichen Atmosphäre – angelehnt an das antike griechische Theater – kommen die Teilnehmenden in einem Raum des Dialogs und der Gemeinschaft zusammen, um die Rolle internationaler Akteur*innen und Perspektiven in der Erinnerungskultur zu beleuchten.

Das „Forum 13. Februar transnational“ ist eine Veranstaltung der TU Dresden, des Zentralwerks Dresden und des Dresdner Geschichtsvereins e.V.

Programm und Anmeldung (bis 05.02.2025): TU Dresden / Institut für Geschichte

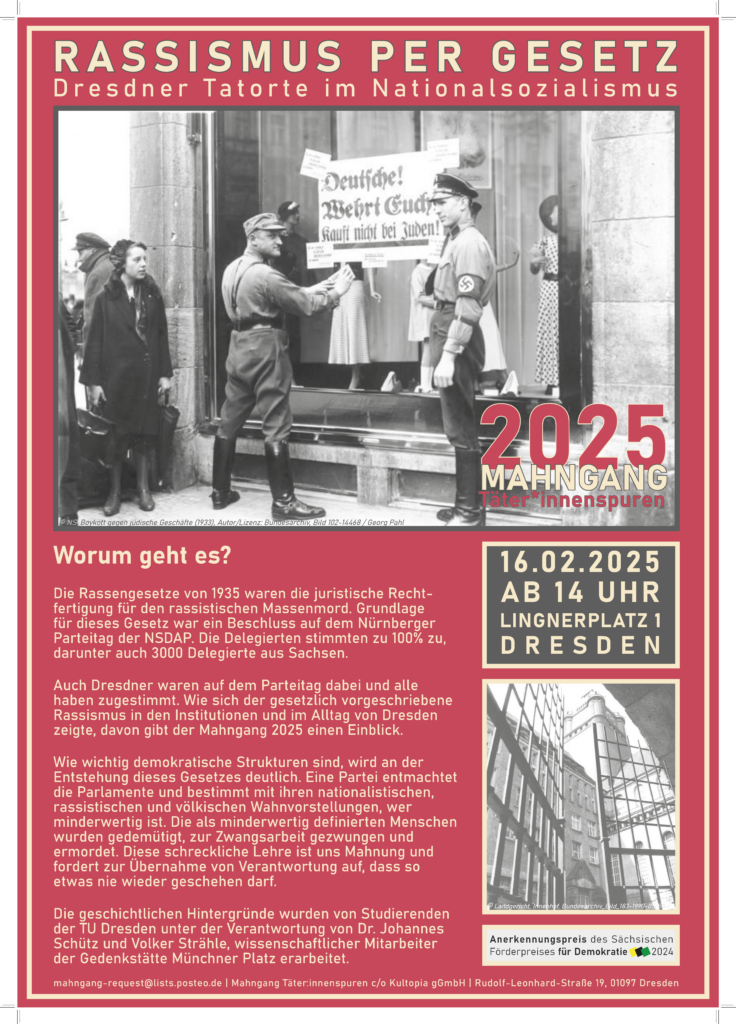

„Rassismus per Gesetz“ – Mahngang Täter*innenspuren 2025

Der Mahngang Täter*innenspuren 2025 hat das Thema „Rassismus per Gesetz“ und beschäftigt sich mit den 1933 vom NSDAP-Parteitag beschlossenen Nürnberger Rassengesetzen und deren Umsetzung in Dresden.

Der Mahngang startet am 16.02., 14 Uhr, am Deutschen Hygiene Museum. Wie das Hygiene-Museum mit seinen Ausstellungen nationalsozialistische Verbrechen legitimierte, ist Thema dieser Station. Die 2. Station ist vor dem Eingang des Dynamo-Stadions und wir hören, inwiefern die nationalsozialistische Propaganda das Leben der Menschen im Deutschen Reich durchdrang. Weiterhin wird in einem Beitrag gezeigt, wie sich die Rassengesetze auch im Großen Garten auswirkten. Station 3 ist das ehemalige Continental-Hotel auf der heutigen Bayrischen Straße. An diesem Ort befand sich die Leitstelle der Geheimen Staatspolizei. Hier wirkte Henry Schmidt, der für die Deportation der Juden verantwortlich war. Hier werden auch originale Rundfunkbeiträge aus dem Prozess von 1987 zu Gehör gebracht.

Die 4. Station ist das Landgerichtsgebäude, heute die Gedenkstätte am Münchner Platz. Wie die Strafkammer „M“ des Landgerichts Menschen wegen sogenannter „Rassenschande verfolgte, erfahren wir in dieser Station.

Dieter Gaitzsch, Mahngang Täter*innenspuren (Dresden)

Bildungsangebot des Meetingpoint Memory Messiaen

Der Meetingpoint Memory Messiaen e.V. – Verein für Erinnerung, Bildung, Kultur in Görlitz lädt Multiplikator*innen (aus der Region) ein, an einem Bildungsangebot teilzunehmen. Die Ausbildung umfasst ein 32-stündiges Seminar an zwei Wochenenden (14.–16.03.2025 und 28.–30.03.2025). Während des Seminars werden nicht nur historisches Wissen und wissenschaftliche Grundlagen der historisch-politischen Bildung, sondern auch praktische Methoden der internationalen Jugendarbeit vermittelt. Themen wie „Politisch-historische Bildungsmethoden“, „Geschichtsdidaktik“ und „Politische Verantwortung“ sind Teil des Programms. Das Programm findet auf Deutsch und Polnisch statt.

Anmeldung und weitere Infos: https://www.meetingpoint-memory-messiaen.eu/bildungsangebot-erwachsenenbildung/

Meetingpoint Memory Messiaen e.V. (Görlitz)

Aufruf des Erich-Zeigner-Haus e.V.

Mit großer Sorge blicken viele auf die Nachrichten der letzten Tage. Dass die CDU signalisiert, Gesetze auch mit den Stimmen der AfD durchsetzen zu wollen, gefährdet nicht nur den demokratischen Grundkonsens, sondern trägt auch zur Normalisierung radikaler und rechtsextremer Positionen bei. Derartige Entwicklungen dürfen in keinem Parlament dieses Landes Platz haben.

Deswegen startet der Erich-Zeigner-Haus e.V. einen Aufruf. Wir rufen alle demokratischen Parteien auf, sich gemeinsam klar zur Brandmauer zu bekennen und eine Zusammenarbeit mit der AfD auf allen politischen Ebenen strikt abzulehnen: https://actionnetwork.org/forms/brandmauergegenrechtsextremismus/

Erich-Zeigner-Haus e.V.

Reminder: Das Denkmal der Grauen Busse in der Kulturhauptstadt 2025 Chemnitz

Am 18.01.2025 ist das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz feierlich eröffnet worden.

Wir möchten in diesem besonderen Jahr für Chemnitz die Erinnerungskultur in den Fokus rücken. Deshalb haben wir das Denkmal der Grauen Busse nach Chemnitz geholt, um auf die Opfer der NS-Krankenmorde aufmerksam zu machen. Seit dem 27.01.2025 ist unser Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr öffentlich zugänglich. Das Denkmal steht auf der Flemmingstraße 8, direkt vor Haus 1 der ehemaligen „Königlich-Sächsischen Landeserziehungsanstalt für Blinde und Schwachsinnige“.

Die dazugehörige Wanderausstellung zeigen wir in der Rudolf-Krahl-Straße 60 in Chemnitz. Das Projekt wird gefördert von der EVZ. Wir freuen uns auf euren Besuch.

Weitere Informationen unter: www.unantastbarmensch.de/das-denkmal-der-grauen-busse

Linda Wüstner, SFZ Förderzentrum (Chemnitz)

Aufbau des Denkmals im Januar 2025 (Foto: SFZ Förderzentrum)

Stolpersteinverlegung in Leipzig – u.a. mit dem 800. Stein in der Stadt

Am 6. März 2025 werden 18 neue Steine an acht Orten Leipzigs verlegt. Dafür kommt der Initiator des Projektes Gunter Demnig nach Leipzig und verlegt bis zur Beethovenstraße die Steine selbst.

Der Stein für Sprintza Podolanski (Berliner Str. 15) ist gleichzeitig der 800. Stolperstein in Leipzig.

http://www.stolpersteine-leipzig.de/

Bildungsfahrten des Herbert-Wehner-Bildungswerks

Für April und Mai organisiert das Herbert-Wehner-Bildungswerk zwei Reisen, die ab sofort buchbar sind:

„MÜNCHEN Mut und Erinnerung – Zu den Wurzeln des NS-Widerstands in München“ (02.–05.04.) und „FRANKFURT AM MAIN Vielfalt und Toleranz – Frankfurt im Zeichen demokratischer Teilhabe“ (04.–07.05.).

Herbert-Wehner-Bildungswerk (Dresden)

Newsletter

Unser nächster regulärer Newsletter erscheint im April 2025. Bis dahin veröffentlichen wir Termine, Mitteilungen und Kurznachrichten wie gewohnt unter www.slag-aus-ns.de, bei Facebook, bei Bluesky und X (Twitter).

28.03.2025

Redaktionsschluss Newsletter April

Veranstaltungen

Hier finden Sie interessante Veranstaltungen unserer Mitglieder und der Fachstelle. Bitte informieren Sie sich auch auf den Websites der Veranstalter*innen über den aktuellen Stand und Anmeldemodalitäten.

01.02.–14.02.2025

Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“, Ort: Zentralwerk, Riesaer Str. 32, Dresden

(Details und weitere Stationen auf der Website zum Projekt)

05.02.2025, 18 Uhr

Begleitprogramm zur Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ (Zentralwerk, Dresden):

Vortrag „Unrecht und Widerstand – Der Holocaust an den Sinti und Roma und der lange Kampf um Anerkennung“ von Romani Rose (Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma), Ort: Kathedralforum (Haus der Kathedrale), Schloßstr. 24, Dresden

08.02.2025, 14 Uhr

Öffentliche Führung in der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Ort: Permoserstraße 15, Leipzig

08.02.2025, 18 Uhr

Begleitprogramm zur Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ (Zentralwerk, Dresden):

Vortrag und Gespräch mit Ewa Koper zu ihrer Arbeit in der Gedenkstätte Bełżec (in englischer Sprache, mit Übersetzung) zur Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“, Ort: Zentralwerk, Riesaer Str. 32, Dresden

10.02.–12.02.2025

„Forum 13. Februar transnational“, Ort: Zentralwerk, Riesaer Str. 32, Dresden

11.02.2025, 17 Uhr

Begleitprogramm zur Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ (Zentralwerk, Dresden):

Die Erinnerungskultur in Dresden – Austausch zu einer Kommentarsammlung, Ort: Zentralwerk, Riesaer Str. 32, Dresden

Details bei HATiKVA

12.02.2025, 17:30 Uhr

Eröffnung „Ausgrenzung, Arbeitszwang & Abweichung. Werkstattausstellung zur Riebeckstraße 63 in Leipzig“, Ort: Riebeckstraße 63, Leipzig, ehemaliges Pförtnerhaus

Ab dem 13.02.2025 ist die Ausstellung donnerstags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei

16.02.2025, 15 Uhr

Eröffnung der Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ mit Vortrag von Hagen Markwardt (Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein) zur „Aktion Reinhardt“ und dem Vernichtungslager Bełżec, Ort: Stadtmuseum Pirna/Kapitelsaal, Klosterhof 2, Pirna

26.02.2025, 16 Uhr

Begleitprogramm zur Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ (Pirna):

Nachmittagstreff mit Führung durch die Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“, Ort: Stadtmuseum Pirna/Kapitelsaal, Klosterhof 2, Pirna

03.03.2025

Eröffnung der Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“, Treibhaus Döbeln, Ort: Bahnhofstraße 56, Döbeln

06.03.2025, ab 9 Uhr

Save the date: Stolpersteinverlegung mit Gunter Demnig in Leipzig, Archiv Bürgerbewegung

Leipzig e.V., Ort: Leipzig

06.03.2025

Buchlesung: „Esthers Spuren“, Treibhaus e.V., Ort: Café Courage, Bahnhofstraße 56, Döbeln

07.03.2025, 19 Uhr

Begleitprogramm zur Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ (Döbeln):

Vortrag: Im Schatten von Auschwitz – Die vergessenen Mordlager der Aktion Reinhardt, Ort: Café Courage, Bahnhofstraße 56 (Eintritt frei, um Spenden wird gebeten)

07.03.2025

Anmeldeschluss „Bestände und Nutzung des Leipziger Staatsarchivs – Archivführung mit Fokus auf Quellen der NS-Zeit“

12.03.2025, 16–18 Uhr

Bestände und Nutzung des Leipziger Staatsarchivs – Archivführung mit Fokus auf Quellen der NS-Zeit, Ort: Staatsarchiv Leipzig, Schongauer Str. 1 (nur mit Anmeldung)

13.03.2025, 19 Uhr

„Ein Flugzeug warf Flugblätter ab: ‚Seid tapfer. Ihr werdet bald frei sein.’“ Launch des Projekts #BefreitInLeipzig1945 mit einer Lesung aus Erinnerungsberichten ehemaliger Zwangsarbeiter*innen mit dem Projektteam, Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig

18.03.2025

Eröffnung der Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“, Leipzig

29.03.2025, 11–13 Uhr

Rundgang: Befreit in Leipzig 1945: Erfahrungen und Perspektiven von Zwangsarbeiter*innen,

Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Treffpunkt: Parkplatz vor dem Lofft, Spinnereistraße 7,

Halle 7, Leipzig

Tipps

Hier finden Sie u.a. interessante Veranstaltungen, die außerhalb vom Netzwerk organisiert werden. Bitte informieren Sie sich auch auf den Websites der Veranstalter*innen über den aktuellen Stand und Anmeldemodalitäten.

14.02.2025, 18 Uhr

Bruchstücke: Nachhall. Audiovisuelle Installation und digitaler Rundgang zu Zwangsarbeit im Dresdner Industriegelände, Start: objekt klein a, Meschwitzstraße 9, Dresden

25.02.2025, 9:30–11:30 Uhr

„Der Weg zur Quelle. Info-Veranstaltung des Staatsarchivs“, Link nach Anmeldung über tacheles@smac.sachsen.de

20.03.2025

Antragsschluss Aktionstopf MONOM-Stiftung

27.03.–08.05.2025

Ausstellung: „Aus Schutt und Asche. Archäologische Funde aus Sachsen 1933–1945“, Ort: smac – Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz, Stefan-Heym-Platz 1, Chemnitz