Newsletter 04/2025

Der Newsletter für April 2025 ist erschienen, u.a. mit Beiträgen zum sächsischen Haushalt, zum Umgang mit der Zivilgesellschaft und zum 80. Jahrestag von Kriegsende und Befreiung am 8. Mai.

Liebe Mitglieder der sLAG, liebe Freund*innen, liebe Interessierte,

Am Tag nach der Bundestagswahl erregte die frisch zur Wahlsiegerin gekürte Unions-Fraktion mit einer „kleinen Anfrage“ öffentliches Aufsehen (Drucksache 20/15035). Über 550 (!) Fragen richtete die Union an die scheidende Bundesregierung, in denen sie die Gemeinnützigkeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen anzweifelte, weil diese sich im Vorfeld der Wahl nicht an das „Neutralitätsgebot“ gehalten hätten. Anlass zur Sorge und Erregung gab dabei die demokratische Verfasstheit von CDU und CSU, die ihren demonstrativen Angriff auf die nichtstaatliche Demokratiearbeit mit der Annahme eines „Deep States“ begründeten (ebd. S. 1). Die Ampel-Koalition soll also ein Netz an ihnen gefälligen Strukturen geschaffen und durch ihre Förderpolitik den Wettbewerb der Parteien verzerrt haben. Wer Sorge hatte, die Bundesregierung ließe sich in der Sache vor den Karren spannen, konnte inzwischen aufatmen: Zwei Wochen nach der Anfrage folgte ein so klar wie nüchtern vorgetragenes Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit und zur daraus folgenden staatlichen Zurückhaltung gegenüber der demokratischen Zivilgesellschaft (Drucksache 20/15101).

So groß die Erleichterung war, so bemerkenswert ist aber auch, wie sehr die Anfrage der Unions-Fraktion weite Teile der Zivilgesellschaft verunsichert hat – weit über jene Organisationen hinaus, die in der Anfrage genannt waren. Verwunderlich ist das zwar nicht: Zweifel an der Gemeinnützigkeit und der Neutralität zivilgesellschaftlicher Strukturen sind derzeit ein viel genutztes und meist auch sehr wirksames Mittel, um die inkriminierten Akteur*innen in ihrer kritischen Funktion zu beschneiden, zum Schweigen zu bringen oder gleich ganz zu zerstören. Nicht nur die Referenz auf den „Deep State“ klingt nach der antidemokratischen Hetze, wie sie etwa jeden Montag auf den Straßen so vieler sächsischer Städte und Dörfer zu hören ist. Die Intention der Anfrage ähnelt auch der Kampagne des extrem rechten Netzwerks „Ein Prozent“, das u.a. dazu aufruft, „linke Vereine“ beim Finanzamt anzuzeigen, um eine Prüfung ihrer Gemeinnützigkeit zu erwirken. Erinnert sei bei der Gelegenheit auch nochmal an die Broschüre einer sächsischen AfD-Politikerin, in der die „‚Zivilgesellschaft‘“ (sic) vor allem grafisch als „(teure) Mogelpackung“ verunglimpft werden sollte. Kern des Hefts ist eine antisemitisch anmutende Karikatur, die diese als staatlich geförderte „Antifa“-Krake illustriert. Drohungen seitens der sogenannten Alternative für Deutschland gegen die demokratische Zivilgesellschaft werden inzwischen auch unverhohlen ausgesprochen, wie etwa ein Witz der AfD-Stadtratsfraktion einer ostsächsischen Kleinstadt zeigt. In einem ihrer YouTube-Posts identifizierte sie das größte ortsansässige Soziokulturelle Zentrum mit dem HI-Virus. Darauf angesprochen, wurde dies als „hübscher, weil tiefsinniger Wortwitz“ gerechtfertigt und damit insinuiert, dass der Verein entsprechend zu behandeln sei (auf Quellenangaben wird hier bewusst verzichtet). Wenn nun mit CDU/CSU auch künftige Regierungsparteien in dieses Horn stoßen, dann ist Verunsicherung bei den Betroffenen berechtigt.

Die Verunsicherung ist aber vor allem Ausdruck unseres fehlenden Selbstbewusstseins und einer falschen Zurückhaltung der kritischen Zivilgesellschaft. Die Antwort der Bundesregierung betont, dass staatliche geförderte zivilgesellschaftliche Strukturen auch durch ihre Finanzierung nicht zu Grundrechtsadressaten werden. Die Forderung nach „parteipolitischer Neutralität“, die sich aus Artikel 21 des Grundgesetzes ableitet, lässt sich also nicht auf diese Organisationen ausweiten. Über die Legitimität politischer Aktivitäten zur Stärkung des demokratischen Gemeinwesens haben oberste Gerichte und Finanzbehörden positiv befunden. Zudem dürfen diese Akteur*innen gegen staatliche Eingriffe auf die Wahrung ihrer Grundrechte pochen. Das heißt u.a., dass sie, ein demokratiekonformes Agieren vorausgesetzt, in der Ausübung ihrer Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht beschnitten werden dürfen. Vor allem aber dürfe der Staat keine politische Bewertung dieser Organisationen vornehmen und davon die Finanzierung abhängig machen.

Nun hat die Unionsfraktion in den laufenden Koalitionsverhandlungen die Chance, mit einem tatsächlichen Bekenntnis zur demokratischen Zivilgesellschaft den Eindruck zu korrigieren, den ihre Übersprungshandlung von Ende Februar hinterlassen hat. Sie müsste sich dafür auf den Vorschlag der SPD einlassen, dass gesetzlich klargestellt werden soll, „dass gemeinnützige Organisationen ihre anerkannten Satzungszwecke auch durch eine Beeinflussung der politischen Meinungsbildung verfolgen können“. Und dass „gelegentliche Äußerungen zu tagespolitischen Ereignissen […] für die Gemeinnützigkeit unschädlich“ sind (Koalitionsverhandlungen CDU/CSU/SPD). Hoffen wir das Beste oder: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Felix Pankonin für den sLAG-Sprecher*innenrat

Neues aus der Fachstelle

Mit dem Bekanntwerden des Regierungsentwurfs zum Doppelhaushalt am letzten Montag hat sich die Situation für unsere Fachstelle weiter verschärft. Eine unmittelbare Folge ist die Reduzierung unserer Teilzeitstellen ab April, was eine Fortsetzung unserer Arbeit im bisherigen Umfang de facto verunmöglicht. Gleichzeitig sehen wir uns mit einem Plus an dringlichen Aufgaben konfrontiert, da auch wir diesen Entwurf kritiseren und eine Nachbeserung fordern. In den nächsten Wochen wird die sLAG in den intensiven Austausch mit Vertreter*innen der demokratischen Parteien gehen und sich für die Interessen des Netzwerks und eine Ermöglichung unserer weiteren Tätigkeit für die Erinnerungskultur Sachsens stark machen. Parallel dazu fokussieren wir uns auf eine verstärkte Vernetzung mit anderen Landesverbänden, um Synergien zu nutzen und gemeinsam öffentlich gegen die Regierungspläne zu protestieren. Solidarität heißt in diesen Zeiten vor allem, über den eigenen Tellerrand zu schauen und zu realisieren, dass nicht die einzelne Organsiation, nicht die einzelne Initiative, nicht der einzelne Verein oder die einzelne Gedenkstätte von Kürzungsmaßnahmen betroffen ist, sondern das hier die reale Gefahr für unser aller demokatisches Gemeinwesen weiter ignoriert wird und zivilgesellschaftliche Strukturen, die seit vielen Jahren gegen diese Gefahr ankämpfen, zerstört werden. Diese Themen werden auch unsere Klausur mit dem Vorstand des sLAG-Fördervereins und dem Sprecher*innenrat Anfang April sowie das Landesweite Arbeitstreffen der sLAG Ende Mai dominieren. Für unsere Fachstelle gilt es dabei dringend, die Arbeitsfelder für dieses Jahr zu priorisieren.

Und nun zu den guten Nachrichten: Seit März haben wir personelle Unterstützung in Sachen Social Media, was uns freut, entlastet und bei der weiteren Vernetzung hilft. Bei der Gelegenheit haben wir auch endlich ein bisschen „aufgeräumt“ und den Exit bei X hinter uns gebracht. Wir sind aktuell also online bei Facebook und Bluesky zu finden.

Wichtige Nachrichten, wie unsere jüngste Pressemitteilung zum Haushaltsentwurf, und Veranstaltungshinweise der Mitglieder und der Fachstelle veröffentlichen wir zudem wie gewohnt auf unserer Homepage und trotz der schwierigen Situation vieler Engagierter in unserem Themenfeld gibt es dort wieder einiges zu entdecken.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an Dr. Martin Clemens Winter, der am 16.04. einen honorarfreien Vortrag zu den Todesmärschen in Sachsen hält und an Steffen Butzkus, der bei der Gelegenheit das AKuBiZ-Projekt „Todesmärsche in Sachsen 1944/45 auf gedenkplaetze.info“ vorstellt. Die Veranstaltung, Beginn ist 18 Uhr, wird gestreamt.

Im Mai folgen, von der Fachstelle (mit-) organisiert und Dank unserer Kooperationspartner*innen Friedrich-Ebert-Stiftung/Landesbüro Sachsen, Tage der Jüdischen Kultur Chemnitz sowie dem Zentralwerk und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zu realisieren, zwei Vorführungen des Dokumentarfilms „Der Rhein fließt ins Mittelmeer“ mit anschließendem Gespräch. Save the dates: 08.05.2025, 19:30 Uhr, Kino Metropol, Chemnitz, und 15.05.2025, 19 Uhr, Zentralwerk, Dresden! Der Filmemacher Offer Avnon (Haifa) wird anwesend sein; eine Gelegenheit, mit ihm ins Gespräch zu kommen über seine Suche nach den Spuren und der Gegenwart der Shoah in unserer Gesellschaft und in unserem Bewusstsein.

Zahlreiche Veranstaltungen rund um die Befreiung und das Kriegsende 1945 stehen natürlich auf dem Plan unserer Mitglieder und wir möchten Sie und euch einladen, die Programme zu studieren und die Angebote zu nutzen. Zur schnellen (lokalen) Orientierung haben wir eine Übersicht erstellt, die hier abrufbar ist.

Allen Zumutungen dieser Tage zum Trotz wünschen wir Ihnen und euch spannende Begegnungen, einen auch energetisierenden Austausch sowie entspannte Zeiten der Erholung, kurz einen schönen Frühling!

Jane Wegewitz und Jonas Kühne aus der Fachstelle für NS-Erinnerungsarbeit und Demokratiebildung

„Der Rhein fließt ins Mittelmeer“, Offer Avnon, Dok, 2021

Neues aus dem Sprecher*innenrat

sLAG-Regionalkonferenz Südwestsachsen am 04.05.2025, 13–17 Uhr in Penig

Die erste Regionalkonferenz der sLAG in diesem Jahr wird in Penig stattfinden. Recht herzlich sind alle Initiativen, Vereine und Einzelpersonen eingeladen, die in der Region Südwestsachsen aktiv sind. Das Programm beginnt 13 Uhr mit einem individuellen Besuch der Ausstellung zum frühen KZ-Außenlager Penig in der Aula des Freien Gymnasiums Penig (Schützenhausweg 4). Von 14 Uhr bis 17 Uhr ist Zeit für den gemeinsamen Austausch über aktuelle und zukünftige Vorhaben, Herausforderungen und Bedarfe. Wir bitten um Anmeldung bis zum 25.04.2025 per E-Mail an anna.schueller@slag-aus-ns.de. Hinweise auf Initiativen, Vereine oder Einzelpersonen, die nicht Teil des sLAG-Netzwerkes und in der Region aktiv sind, nehmen wir gern entgegen, um unsere Einladung entsprechend weiterleiten zu können. Wir freuen uns auf eine inspirierende und stärkende Regionalkonferenz!

Jan Sobe und Anna Schüller, Sprecher*innenrat der sLAG

Neues aus dem Netzwerk

Neumitglieder

Im Feburar konnten wir die Gruppe Fragmente & Frequenzen als Neumitglied in der sLAG begrüßen. Nochmals herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und sind gespannt auf eure aktuellen Projekte zur Rolle des Klangs in der Erinnerungsarbeit.

Ausstellungstour „Jedes Opfer hat einen Namen“ 2025

Unsere Tour mit der Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ geht weiter. Nach Dresden, Pirna, Döbeln und Leipzig folgen nun die Stationen Frankenberg/Sachsenburg (seit 31.03.), Zschopau (ab 14.04.) und Aue (ab 28.04.). Auf unserer Website veröffentlichen wir alle Details der Tour mit den Begleitprogrammen.

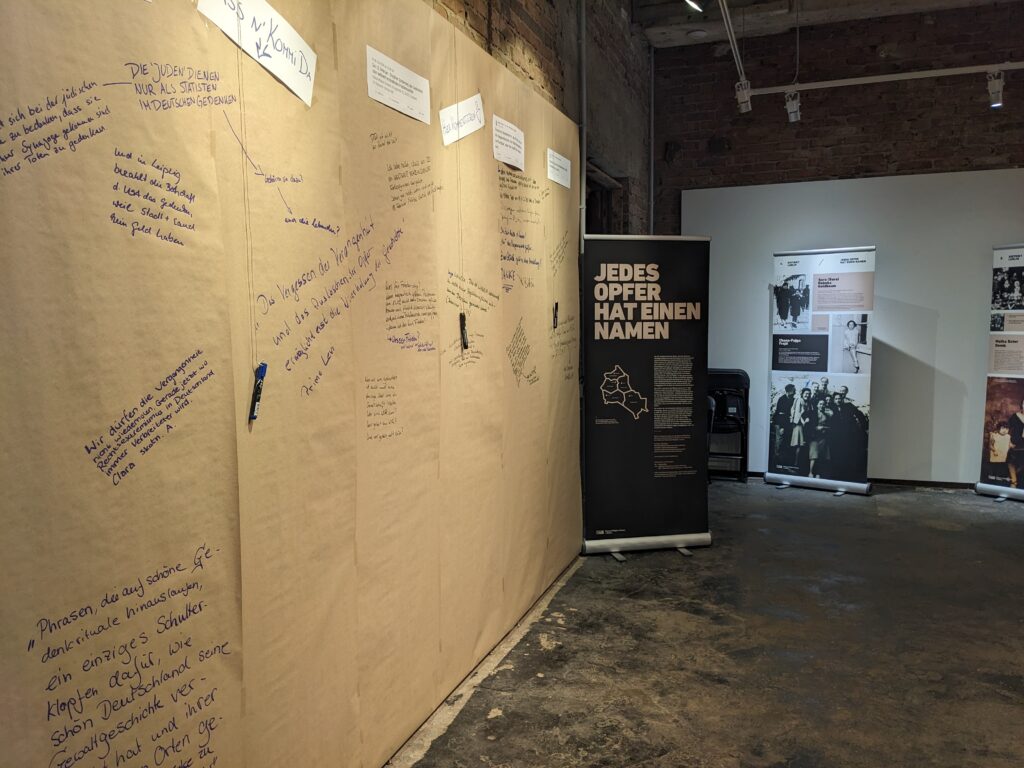

Rückblick Diskussionsveranstaltung zur Erinnerungskultur in Dresden

Am 11. Februar 2025 fand im Zentralwerk in der Riesaer Straße 32 eine Diskussionsveranstaltung zur Erinnerungskultur in Dresden statt. Im Rahmen der Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ wurde Besuchenden an einer analogen Kommentarwand die Möglichkeit geboten, ihre Gedanken und Perspektiven zum Gedenken in der Stadt zu äußern. Die Veranstaltung wurde von HATiKVA – Bildungs- und Begegnungsstätte für jüdische Geschichte und Kultur Sachsen e.V. und dem Förderkreis Alter Leipziger Bahnhof organisiert.

Kommentarwand in der Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ (Zentralwerk Dresden, Foto: HATiKVA)

Die Ausstellung widmet sich einigen Biografien von Jüdinnen und Juden, die in Belzec ermordet worden sind. Dr. Ewa Koper, die Leiterin der pädagogischen Abteilung der Gedenkstätte Belzec und Kuratorin der Ausstellung, betonte bei ihrem Besuch anlässlich ihres Vortrages am 08.02.2025 im Zentralwerk: „Es ist sehr wichtig für mich, so viel wie möglich über diese Menschen zu erfahren. Denn sie waren dazu bestimmt, ausgelöscht zu werden. Indem wir die Erinnerung an sie zurückbringen, widersetzen wir uns der Absicht der Nazis.“

Die Idee der Veranstaltung war es, den Menschen, die sich für das Thema interessieren, eine Stimme im Diskurs um die Dresdner Erinnerungskultur zu geben. Die Veranstaltung bot somit nicht nur Raum für Reflexion, sondern auch für die kritische Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur in Dresden. Die Diskussionen zeigten, dass es an der Zeit ist, die Opfer ins Zentrum des Gedenkens zu rücken und bei Gedenkveranstaltungen mitzudenken, welche Aussagen über unsere Gesellschaft heute getroffen werden. Mehr als 300 Besucher*innen sahen die Ausstellung in Dresden.

Sabine Richter, HATiKVA, Dresden

Rückblick Ausstellungen „Jüdische Geschichte in Kunst und Kultur“ sowie „Jedes Opfer hat einen Namen“ in Pirna und Vorhaben im April/Mai

Wir begannen das Jahr 2025 am 9. Januar mit der Eröffnung der Ausstellung „Jüdische Geschichte in Kunst und Kultur im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“. Diese wurde 2024 von uns als AKuBiZ e.V. im Rahmen von Geschichtswerkstätten erarbeitet und gibt einen Einblick in jüdische Künstler*innen, die in unserer Region lebten und wirkten. Zur Eröffnung der Ausstellung im Stadtmuseum Pirna sprachen die Künstlerin Marion Kahnemann aus Dresden und Alexander Walther (Tacheles 2026) über jüdische Identität und Kunst.

Die Ausstellung kann bei uns geliehen werden.

Fast direkt im Anschluss folgte schon die nächste Ausstellung in Kooperation mit der sLAG und dem Bildungswerk Stanisław Hantz. Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung im Stadtmuseum Pirna hielt Hagen Markwardt (Wissenschaftlicher Referent der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein) vor ca. 20 Personen einen einführenden Vortrag zu den vor allem personellen Verbindungen der nationalsozialistischen Vernichtungslager mit der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein. Die Ausstellung wurde gut besucht und aus den Einträgen des Gästebuchs geht hervor, dass die Besucher*innen ihr Erschrecken über die Geschichte immer wieder mit den aktuellen faschistischen Tendenzen in Verbindung bringen.

Vom 28.04. bis 27.05. zeigen wir in der Kulturkiste die Ausstellung „Böhmen liegt nicht am Meer“ der Seliger Gemeinde. Die zweisprachige Ausstellung stellt Lebenswege sudentendeutscher Sozialdemokrat*innen vor. Viele von ihnen flohen 1938/1939 nach der deutschen Besetzung in die Tschechoslowakei. Auf den Rollups werden die Biografien durch Informationen zu geschichtlichen Hintergründen ergänzt. „… die von den Protagonisten der Ausstellung erkämpften und bis zum Äußersten verteidigten Werte sind auch heute nicht selbstverständlich und müssen immer wieder neu erstritten werden“, so die Botschaft der Ausstellungsmacher.

Vernissage am 28.04., 18 Uhr, mit einem Vortrag von Ulrich Miksch (Journalist, Präsidiumsmitglied der Seliger-Gemeinde), Finissage am 27.05., 18 Uhr, mit dem Vortrag „Das große Wagnis sudetendeutscher Fallschirmspringer“ von Thomas Oellermann (Historiker, Friedrich-Ebert-Stiftung).

Anlässlich der 80. Jährung der Befreiung vom Nationalsozialismus werden wir im April und Mai außerdem mit zwei Projekten an die Öffentlichkeit gehen, an denen wir schon länger arbeiten: die Todesmärsche in Sachsen werden auf gedenkplaetze.info sichtbar gemacht und es wird Neuigkeiten in unserem Projekt zu der Untertageverlagerung in Königstein geben.

Außerdem planen wir eine Veranstaltung rund um den Roma Resistance Day am 16. Mai.

Weitere Infos erhaltet ihr demnächst auf unseren Kanälen.

Alina Gündel, AKuBiZ, Pirna

Rückblick Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages

Vom 23. bis 29. Januar fand die jährliche Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages statt. Mit dabei war in diesem Jahr Caroline Gohlke, Freiwillige aus dem Erinnerungsort Torgau. Neben ihr nahmen rund 75 Jugendliche und junge Erwachsene aus Deutschland, Polen, Frankreich, Ungarn und Tschechien an der Veranstaltung teil.

Seit 1997 veranstaltet der Deutsche Bundestag anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar dieses Treffen junger Erwachsener. In diesem Jahr stand der 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im Fokus.

Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages 2025 (Foto: DBT/Stella von Saldern)

Die Reise führte von Berlin nach Oświęcim (Polen) und begann mit einem Besuch der Gedenkstätten KZ Auschwitz und Auschwitz-Birkenau. Besonders bewegend war das Zeitzeugengespräch mit der Holocaust-Überlebenden Stefania Wernik. Sie wurde 1944 im Lager geboren und von dem SS-Lagerarzt Josef Mengele für pseudomedizinische Experimente missbraucht. Sie berichtete von ihren traumatischen Erfahrungen sowie der Befreiung 1945.

Den Abschluss bildete die Teilnahme an der offiziellen Gedenkstunde im Bundestag. Dort sprachen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch mit dem Holocaust-Überlebenden Roman Schwarzmann. Mit sieben Jahren wurde er aus dem Ghetto Berschad in der Ukraine befreit. Er sprach über die Wichtigkeit, das Gedenken lebendig zu halten und sich aktiv gegen das Vergessen einzusetzen.

Caroline Gohlke, Erinnerungsort Torgau (FSJ)

„Befreit in Leipzig 1945“ – Plakat-Kampagne und virtuelle Ausstellung zu

80 Jahre Kriegsende der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig

Seit Mitte März 2025 ziehen großformatige farbige Plakate in den Leipziger Bussen und Straßenbahnen sowie in ausgewählten Schaufenstern die Blicke auf sich. Dahinter steht das Projekt „Befreit in Leipzig 1945“ der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig (GfZL). Mit einer breitangelegten Plakat-Kampagne, einer dazugehörigen virtuellen Ausstellung und einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm nimmt die Gedenkstätte das Kriegsende in Leipzig vor 80 Jahren in den Blick.

Insgesamt sechs verschiedene Plakatmotive hat die Gedenkstätte für die Kampagne entwerfen lassen. Sie sind kombiniert mit Zitaten von Zwangsarbeiter:innen und Überlebenden und thematisieren die letzten Kriegstage, die Befreiung sowie die unmittelbare Nachkriegszeit. Die Plakate werden chronologisch gestaffelt bis Ende Mai 2025 im Leipziger Stadtraum zu sehen sein.

„Befreit in Leipzig 1945“ – Plakat-Kampagne (Foto: GfZL)

Ein besonderes Highlight ist die dazugehörige virtuelle Ausstellung, die auf der Website der Gedenkstätte abrufbar ist. Hier werden die Zwangsarbeiter:innen vorgestellt, die auf den Plakaten zu Wort kommen. Zudem hat ein großes Team an freien und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen der Gedenkstätte für die Ausstellung persönliche Zeugnisse wie Tagebücher, Erinnerungsberichte, Briefe, Zeichnungen und Fotografien zusammengetragen und ausgewertet. Mit diesen – teilweise neuen – Quellen ist es möglich, einen vielschichtigen Blick auf das Frühjahr 1945 und die Befreiung Leipzigs am 18. April 1945 zu vermitteln.

Josephine Ulbricht, Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig

Ausstellung „Aus Schutt und Asche. Archäologische Funde aus Sachsen 1933–1945“ im SMAC

Am 27. März wurde die Ausstellung Aus Schutt und Asche im Foyer des Sächsischen Archäologiemuseums Chemnitz (SMAC) eröffnet. Die zahlreichen Gäste dokumentierten das hohe Interesse an diesem Thema. Nach einleitenden Worten von Dr. Sabine Wolfram, Direktorin des SMAC, und Marcus Sonntag, einem der Kuratoren, stellte der Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie Michael Strobel Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten zu archäologischen Untersuchung und Befunden von Zwangslagern der Nationalsozialisten in Sachsen vor. Gleichzeitig machte er deutlich, dass noch viele offene Fragen zu bearbeiten sind. Als einen Erfolg nannte er die Kooperation der AG NS-Zwangsarbeit in Sachsen, in der auch die sLAG mitwirkt.

Blick in die Ausstellung „Aus Schutt und Asche – Archäologische Funde aus Sachsen 1933–1945″ (Foto: Anna Schüller)

Die Kurator*innen widmen sich mit der Ausstellung den archäologischen Funden, die in der NS-Zeit verübte Verbrechen dokumentieren und nach Kriegsende „aus Schutt und Asche“ geborgen wurden. Auf einer kleinen Fläche ist es dem Team gelungen, u.a. frühe Konzentrationslager, Zwangsarbeit und Kriegsgefangenenlager mittels der Objekte vorzustellen und einzuordnen. Die Leihgaben stammen aus dem Landesamt für Archäologie selbst, sind aber auch von Mitgliedern der sLAG, wie der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig oder der Lagerarbeitsgemeinschaft KZ Sachsenburg, für die Ausstellung zur Verfügung gestellt worden.

Wie sensibel die Ausstellungsmacher*innen mit dem Thema umgehen, zeigt sich nicht nur darin, dass sie den Gefangenen der vorgestellten Lager Raum geben und sie anhand von Quellen und Filmen zu Wort kommen lassen, sondern auch die prekäre Situation der von Kürzungen und Angriffen bedrohten Erinnerungsarbeit thematisch nicht aussparen. Über einen QR-Code werden die Besuchenden eingeladen, eine Petition gegen den Abriss der letzten verbliebenen Baracke des Kriegsgefangenenlagers Elsterhorst zu unterschreiben. Insgesamt eine sehr kleine, aber überaus sehenswerte Ausstellung, die noch bis zum 8. Mai besucht werden kann. Der Eintritt zur Ausstellung ist während der gesamten Laufzeit frei. Eine Führung findet am Donnerstag, den 10. April, statt.

Anna Schüller, Geschichtswerkstatt Sachsenburg e.V.

11.04.2025: Einweihung einer Gedenktafel für jüdische Zwangsarbeiter*innen im KZ-Außenlager Venusberg

Das Jugendprojekt „Verlorene Geschichte(n) – Eine historische Bildungsinitiative“, welches sich mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit der Spinnerei Venusberg in der Nähe von Drebach befasst, hat einen Meilenstein zu verzeichnen. Die Gedenktafel, die an die Geschehnisse des KZ-Außenlagers Venusberg erinnern soll, ist von den Jugendlichen fertiggestellt worden. Aus Anlass der Auflösung des KZ-Außenlagers Venusberg im April 1945 wird die Gedenktafel in Anwesenheit des Bürgermeisters eingeweiht. Daher laden die Gemeinde Drebach, das Flexible Jugendmanagement Erzgebirgskreis und die Brücke/Most-Stiftung alle Interessierten zur Präsentation der Gedenktafel ein.

Historischer Hintergrund: Ab 1943 wurden Teile der Spinnerei in Venusberg für die Rüstungsindustrie genutzt, in der u.a. Zwangsarbeiter*innen und Kriegsgefangene arbeiten mussten. Ende 1944 errichtete das KZ Flossenbürg für 1.000 jüdische Frauen und Mädchen aus den Konzentrationslagern Ravensbrück und Bergen Belsen eine Außenstelle, in der sie ebenfalls zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Am 13./14. April 1945 wurde das Außenlager evakuiert. Die Frauen wurden in Viehwaggons weiter in das KZ Mauthausen transportiert.

Einweihung der Tafel am 11. April 2025, ab 15:30 Uhr, Ort: gegenüber der Spinnerei (aus Richtung Gelenau kommend gleich hinter dem Ortseingangsschild „Spinnerei“ auf der Talstrasse links), Rückfragekontakt: Beatrice Pätzold unter b.paetzold@bmst.eu

Beatrice Pätzold, Brücke|Most-Stiftung, Dresden

Gedenkwoche „Von Mülsen nach Eibenstock – Erinnern an den Todesmarsch“, 13.04.–16.04.2025

Vor 80 Jahren, im April 1945, wurden Tausende Häftlinge der nationalsozialistischen Konzentrationslager auf Todesmärsche gezwungen. Viele von ihnen fanden den Tod – auch in unserer Region. Ihr Leid und ihre Geschichten dürfen nicht vergessen werden.

Vom 13. bis 16. April 2025 laden wir daher zu einer Reihe von Gedenkveranstaltungen, Tafeleinweihungen, Vorträgen und einer Bustour entlang der historischen Route des Todesmarsches ein. Gemeinsam erinnern wir an die Opfer und setzen ein Zeichen gegen das Vergessen.

Neben dem Blick in die Vergangenheit richten wir auch den Fokus auf die Zukunft: Wie können wir eine lebendige Erinnerungskultur gestalten? Welche Formen des Gedenkens sind heute wichtig? Eine Wanderausstellung, Buchpräsentationen und Exkursionen bieten weitere Gelegenheiten zur Auseinandersetzung mit diesen Fragen.

Anna Vogt und Annemarie Kelpe, „DenkMal! Todesmarsch Mülsen – Eibenstock 1945“, Zwickau/Aue-Bad Schlema

Eröffnung der Wanderausstellung „80 Jahre Kriegsende in Sachsen“, 24.04.2025, Erinnerungsort Torgau

Der Erinnerungsort Torgau eröffnet die neue Wanderausstellung „80 Jahre Kriegsende in Sachsen“. Anlass ist der 80. Jahrestag des Aufeinandertreffens amerikanischer und sowjetischer Soldaten in Torgau am 25. April 1945. Die Eröffnung findet am Donnerstag, den 24. April 2025, 19 Uhr, im Veranstaltungssaal des Erinnerungsortes Torgau im Schloss Hartenfels, Flügel B statt.

Handschlag an der Elbe, 26. April 1945, Foto: Allan Jackson

Öffnungszeiten: 25. April bis 09. Juni 2025, Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei

Pascal Straßer, Erinnerungsort Torgau

„Kraft in der Krise“ – 25.04.–27.04.2025 Messiaen-Tage 2025 in Görlitz und Zgorzelec

Das diesjährige Motto des Festivals lautet „Kraft in der Krise“. Umgeben von allgegenwärtigen Krisen in der Welt versucht das Festival, die Hoffnungsschimmer unserer Zeit einzufangen und damit einen mutigen Blick in die Zukunft zu wagen. Dabei geht das Festival in dieser Ausgabe neue Wege. Durch die Organisation des Festivals im Frühjahr entstehen neue Möglichkeiten. Im April erwarten Sie elf unterschiedliche Veranstaltungen, darunter eine Fahrradtour zu Orten der Zwangsarbeit und ein Vortrag zu Forschungen über die Audiosphäre des Lagers Stalag VIII A in den Jahren 1939–1945.

Meetingpoint Music Messiaen e.V., Görlitz

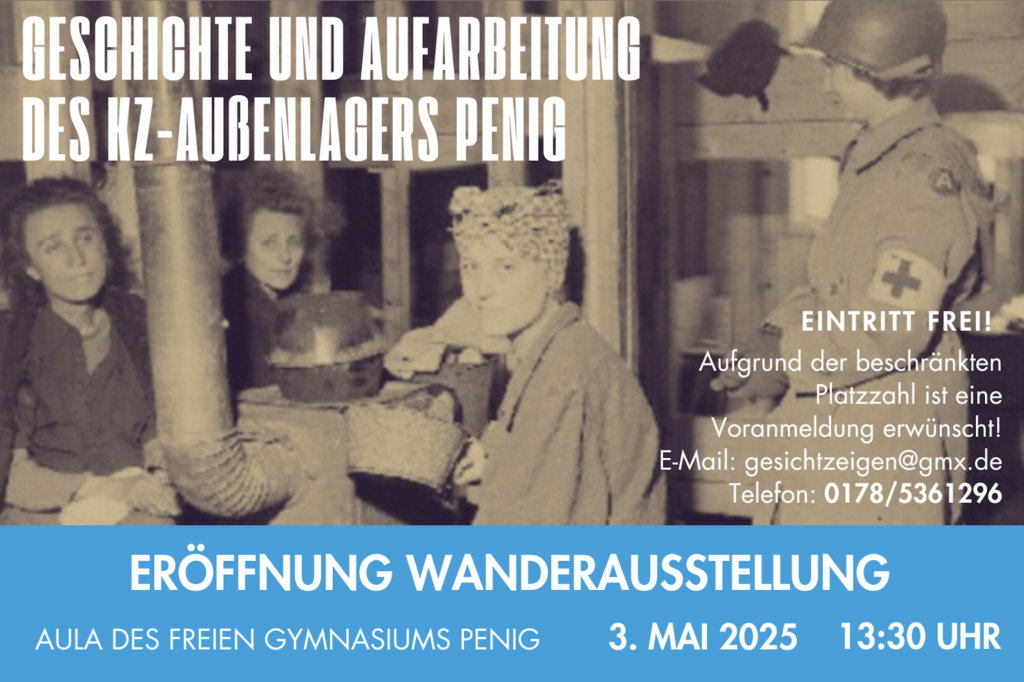

Einweihung der Wanderausstellung zum KZ-Außenlager Penig

Am Samstag, den 03.05., lädt die Bürger*inneninitiative Gesicht zeigen zur Eröffnung der neuen Wanderausstellung zum KZ-Außenlager Penig ein. Beginn ist 13:30 Uhr (Einlass ab 13 Uhr), Aula des Freien Gymnasiums Penig, Schützenhausweg 4.

Um vorherige Anmeldung für die Eröffnung via E-Mail an gesichtzeigen@gmx.de wird gebeten. Weitere Öffnungszeiten: Sonntag, 4. Mai 2025, Samstag, 10. Mai 2025 und Sonntag, 11. Mai 2025, jeweils 10-16 Uhr.

TimeLife (Life Magazine, Copyright: © Time Inc., Photographer: David E Scherman)

Die Ausstellung kann ausgeliehen werden (Kontakt: gesichtzeigen@gmx.de).

Jan Sobe, Bürger*inneninitiative Gesicht zeigen – Netzwerk für Demokratisches Handeln

„Was war hier eigentlich 1933 bis 1945?“ – Veranstaltungsreihe im Lehngericht Augustusburg

Diese Frage ist Titel und leitender Gedanke einer Veranstaltungsreihe im Lehngericht Augustusburg. Vom 9. April bis Ende Oktober 2025 lädt der Verein „auf weiter flur“ zu Vorträgen, Gesprächen, einem Workshop, einem Erinnerungsspaziergang und einer Lesung ein – zur Geschichte des Nationalsozialismus und zur Erinnerungskultur vor Ort. Das Programm wird von der Bundeszentrale für politische Bildung im Rahmen des Förderprogramms „Miteinander Reden“ unterstützt.

Die zentrale Frage „Was war hier eigentlich 1933 bis 1945?“ stellte sich der Künstler Felix Forsbach erstmals 2021 im Rahmen einer künstlerischen Residenz beim Verein „auf weiter flur“. Daraus entstand die soziale Plastik augustusburger-protokolle: eine Homepage, ein Theaterstück mit Jugendlichen, Interviews mit Zeitzeug:innen und der Entwurf für ein Mahnmal. Seitdem hat Forsbach seine Recherchen kontinuierlich vertieft – zuletzt im Auftrag der Schlossbetriebe Augustusburg von April 2023 bis April 2024.

Foto und künstlerische Arbeit: Felix Forsbach

Dank der Unterstützung durch auf weiter flur e.V. und die Bundeszentrale für politische Bildung ist es nun möglich, die Ergebnisse dieser mehrjährigen Recherche öffentlich vorzustellen – und in Austausch mit Bürger:innen, Interessierten, Betroffenen und Engagierten zu treten. Im Fokus stehen Fragen wie: Gab es in Augustusburg tatsächlich ein frühes Konzentrationslager? Wurden im Schloss wirklich Möbel aus Adolf Hitlers Reichskanzlei eingelagert? Führte ein Todesmarsch jüdischer Häftlinge durch Erdmannsdorf bis ins KZ Buchenwald? Wie können wir heute über den Nationalsozialismus und den Krieg sprechen – auch mit Menschen, die andere Auffassungen vertreten? Und wie können Orte wie Augustusburg sich mit ihrer Vergangenheit langfristig auseinandersetzen?

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Programm im April/Mai (Saal des Lehngerichts (Markt 14, Augustusburg):

09.04., 19 Uhr, Vortrag: „Frühe KZ in Augustusburg und das Außenlager des KZ Sachsenburg im Schloss“

Sowohl im Schloss Augustusburg als auch in der Turnhalle in der heutigen „Straße der Einheit“ richteten die Nationalsozialisten ab März 1933 sogenannte „Schutzhaftlager“ ein, um vor allem politische Gegner zu inhaftieren. Die Häftlinge wurden gezwungen, Umbauten des Schlosses zur Gauführerschule vorzunehmen. Während des Betriebs dieser Gauführerschule wurde das Schloss zu einem Außenlager des KZ Sachsenburg und somit zu einem ganz frühen Außenlager in Deutschland. Der Vortrag stellt den aktuellen Stand der Recherchen dar und lädt zum Austausch über die Bedeutung dieser Erkenntnisse in der Gegenwart ein.

26.05.2025, 19 Uhr, Vortrag: „Die Gauführerschule im Schloss Augustusburg“

Am 24. Juni 1933 wurde die Gauführerschule eröffnet – nachdem Häftlinge des frühen KZs die Umbauten im Schloss vorgenommen hatten. Hier wurden Amtswalter, Mitglieder der Hitlerjugend, Bürgermeister, der „Theologensturm“ und andere Gruppen ideologisch geschult. Die Gauführerschule in Augustusburg war eine der wichtigsten Einrichtungen dieser Art in Sachsen; Lehrgänge fanden bis 1945 statt. Der Vortrag stellt die bisherigen Ergebnisse der Recherchen vor und diskutiert deren Bedeutung heute.

Felix Forsbach und Verein auf weiter flur

Angehörigentreffen und Gründung der Lagerarbeitsgemeinschaft (LAG) KZ Hohnstein auf der Burg Hohnstein

Am 29.03.2025 trafen sich Angehörige ehemaliger Häftlinge des Konzentrationslagers Hohnstein, um sich miteinander auszutauschen und einander kennenzulernen. Eingeladen hatte der Pirnaer Verein AKuBiZ.

Am 8. März 1933 besetzte die SA die damalige Jugendburg, verhaftete den Burgleiter Konrad Hahnewald und richtete ein Konzentrationslager ein. Bis August 1934 waren rund 5.600 Häftlinge eingesperrt, sie wurden zur Arbeit gezwungen. Mehrere Gefangene wurden im KZ Hohnstein ermordet, in den Tod getrieben oder starben an den Folgen der Haft.

Nun kamen auf die Burg Hohnstein aus mehreren Bundesländern 24 Angehörige von 14 ehemaligen Häftlingen wie zum Beispiel dem Gründer der Jugendburg Hohnstein Konrad Hahnewald und der Malerin Eva Schulze-Knabe.

Begrüßt wurden die Anwesenden durch den Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft Daniel Hujer, der die Bedeutung des neuen Zusammenschlusses und der Erinnerung an das KZ betonte.

Während eines Gedenkens an der Stele vor der Burg wurden Blumen in Erinnerung an das KZ Hohnstein abgelegt und ein Gruß des Netzwerks der Lagerarbeitsgemeinschaften überbracht.

Am Nachmittag wurde im Beisein weiterer Gäste dann die Lagerarbeitsgemeinschaft KZ Hohnstein gegründet. Sie versteht sich als Zusammenschluss von Angehörigen ehemaliger Häftlinge und weiteren Interessierten, die sich für die Erinnerung an das KZ Hohnstein, einschließlich seiner Vor- und Wirkungsgeschichte, einsetzen.

Es ist die zweite Lagerarbeitsgemeinschaft, die in Sachsen gegründet wurde. Bereits 2009 schlossen sich Engagierte zur LAG KZ Sachsenburg zusammen in Erinnerung an das Frühe KZ in der Nähe von Frankenberg.

Die Mitglieder der Lagerarbeitsgemeinschaft Hohnstein setzen sich ein für einen angemessenen Gedenk- und Erinnerungsort, die fortgesetzte Nutzung der Burg Hohnstein als Ort der Begegnung und Bildung, eine entschiedene Sichtbarmachung der Geschichte zwischen 1924 und 1945 auf der Burg, die wissenschaftlich fundierte Darstellung und fortlaufende Aktualisierung der historischen Informationen und einen sensiblen Umgang mit den vorhandenen Erinnerungsorten und -stücken sowie ihrer Erhaltung.

Katharina Wüstefeld, AKuBiZ

Sonstiges

Ausstellung und interaktive Karte „Wege der Befreiung: Vom D-Day bis zum Elbe-Day“, 26.04.–31.07.2025 im Capa-Haus Leipzig

2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung der Welt vom Nationalsozialismus durch die Alliierten zum 80. Mal. Im Capa-Haus Leipzig wird aus diesem Anlass die Ausstellung „Wege der Befreiung: Vom D-Day bis zum Elbe-Day“ gezeigt. Im Zentrum steht eine interaktive, digitale Karte, die den Vormarsch der US-Armee von der Landung in der Normandie bis nach Mitteldeutschland nachzeichnet. Welchen Weg legten die US-Soldaten zurück? Welche Orte befreiten sie? Und was erinnert heute noch an ihren Kampf für die Freiheit?

Dieses oft vergessene US-amerikanische Kapitel ostdeutscher Geschichte geriet aufgrund der Übergabe des eroberten Territoriums an die Rote Armee und die einseitige Erinnerungspolitik der DDR nahezu in Vergessenheit. Die Ausstellung bringt es zurück in die Gegenwart, indem sie Museen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einbezieht und Gedenkorte sichtbar macht. Sie lädt dazu ein, die Frage „Wer befreite wen?“ mit ihren Ambivalenzen und historischen Vielschichtigkeiten zu betrachten.

„Wege der Befreiung. Der Weg der US-Armee in Mitteldeutschland 1945“ ist ein Projekt der CAPA Culture gGmbH, gefördert durch das U.S. Consulate General Leipzig und Spirit of America, mit Unterstützung des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig.

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 11 bis 16 Uhr (außer an gesetzlichen Feiertagen) sowie an den Sonntagen 20. April, 18. Mai, 15. Juni und 20. Juli 2025 11 bis 16 Uhr (Eintritt frei)

Projektwebsite mit interaktiver Karte

Publikationen

Die JoDDID-Studie zur demokratischen Bildung im ländlichen Raum erforscht die komplexen Herausforderungen und Potenziale politischer Bildung in ländlichen Regionen und diskutiert erste Lösungsansätze. Im Zentrum der Ergebnisse stehen die unmittelbaren Beziehungen im ländlichen Raum, die durch die gemeinsam geteilten Lebenswelten und stabile Interaktionsnetzwerke gekennzeichnet sind, aber auch durch die Konfrontation mit verengten Diskursräumen, Konformitätszwängen und Angriffen – eine Lektüreempfehlung.

Newsletter

Unser nächster regulärer Newsletter erscheint im Juni 2025. Bis dahin veröffentlichen wir Termine, Mitteilungen und Kurznachrichten wie unter www.slag-aus-ns.de, bei Facebook, bei Bluesky

23.05.2025

Redaktionsschluss Newsletter Sommer

Veranstaltungen

Hier finden Sie interessante Veranstaltungen unserer Mitglieder und der Fachstelle. Bitte informieren Sie sich auch auf den Websites der Veranstalter*innen über den aktuellen Stand und Anmeldemodalitäten.

04.04.2025, 10 Uhr

Eröffnung der Ausstellung „Flößberg: unbekannt! – Das KZ Flößberg in Berichten von Überlebenden“, Geschichtswerkstatt Flößberg e.V., Landratsamt Landkreis Leipzig (Haus 2, 2. Etage), Borna

Die Ausstellung wird vom 04.04.2025 bis 06.06.2025 zu sehen sein.

09.04.2025, 19 Uhr

Vortrag: „Frühe KZ in Augustusburg und das Außenlager des KZ Sachsenburg im Schloss“ (Veranstaltungsreihe „Was war hier eigentlich 1933 bis 1945?“), Augustusburg, Markt 14 (Saal des Lehngerichts), Eintritt frei

11.04.2025, ab 15:30 Uhr

Einweihung einer Gedenktafel für die 1.000 jüdischen Frauen und Mädchen, die 1945 im KZ-Außenlager Venusberg Zwangsarbeit leisten mussten, Ort: Venusberg – Wilischthal (gegenüber der Spinnerei / aus Richtung Gelenau kommend gleich hinter dem Ortseingangsschild „Spinnerei“ auf der Talstrasse links)

13.04.–16.04.2025

Gedenkwoche „Von Mülsen nach Eibenstock – Erinnern an den Todesmarsch“ (Programm)

13.04.2025, 9–17 Uhr

Bustour “Die KZ-Außenlager Mittweida, Hainichen, Freiberg und Nossen und deren Todesmärsche – 80 Jahre später“, AG Geschichte Treibhaus e.V. Döbeln, Start: Café Courage, Bahnhofstraße 56, Döbeln

Die Plätze sind begrenzt. Die Teilnahme kostet 10 € und erfordert eine verbindliche Anmeldung bis zum 31.März an ag-geschichte@treibhaus-doebeln.de oder per Telefon (03431 6052973). Um Verpflegung muss sich selbstständig gekümmert werden.

13.04.2025, 10–12:30 Uhr

Bustour zum Kriegsende entlang der Elbe, Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain, Zum Ehrenhain 1, Zeithain

Teilnahme nur mit Anmeldung

13.04.2025, 14 Uhr

Öffentliche Führung durch die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig (Schwerpunkt: „Das Gesicht der Leipziger Rüstungsproduktion war weiblich.“ Das KZ-Außenlager „HASAG Leipzig“), Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Permoserstraße 15, Leipzig

14.04.2025, 17 Uhr

Eröffnung der Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“, Garagen in der Gartenstraße 3, Zschopau, Laufzeit bis 26.04.2025

Details zur sachsenweiten Tour der Ausstellung

14.04.2025, 19 Uhr

„Ja, Andrei Iwanowitsch“ – Filmvorführung in Anwesenheit des Protagonisten Andrei Iwanowitsch Moiseenko und des Filmteams, Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Ost-Passage Theater, Konradstraße 27 (über Aldi), Leipzig-Neustadt/Neuschönefeld

16.04.2025, 17 Uhr

Rundgang „Befreit in Leipzig 1945: Erfahrungen und Perspektiven von Zwangsarbeiter:innen“, Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Parkplatz vor dem Lofft, Spinnereistraße 7/ Halle 7 (Treffpunkt), Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.

16.04.2025, 18 Uhr

Vortrag „Die Todesmärsche in Sachsen: Massenverbrechen, Ahndung und Gedenken“ (Martin Clemens Winter) und Projektvorstellung „Todesmärsche in Sachsen 1944/45 auf gedenkplaetze.info“ (Steffen Butzkus), online (Livestream via YouTube)

17.04.2025

Gedenken an die Opfer des Massakers von Abtnaundorf und 80. Jahrestag der Befreiung, Stadt Leipzig, Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, Bürgerinitiative Capa-Haus, Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke”; Mahnmal Abtnaundorf, Theklaer / Heiterblickstraße

12 Uhr, Gedenken an die Opfer des Massakers von Abtnaundorf vom 18. April 1945 am Mahnmal für die Opfer des Massakers von Abtnaundorf

13 Uhr, Gedenken an die Befreiung Leipzigs durch die US-Armee an der Gedenktafel zur Befreiung Leipzigs, Dittrichring 24, Leipzig

14 Uhr, Gedenken an die Befreiung Leipzigs durch die US-Armee am Capa-Haus, Jahnallee 61, Leipzig

23.04.2025, 16–18 Uhr

Gedenkfeier Befreiung Kriegsgefangenenlager Zeithain, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Sachsen, Gemeinde Zeithain, Förderverein der Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain, Schirmherr Präsident des sächsischen Landtags Alexander Dierks, Gedenkstätte Ehrenhain Zeithain, Zum Ehrenhain 1, Zeithain

24.04.2025, 19 Uhr

Ausstellungseröffnung „80 Jahre Kriegsende in Sachsen“, Erinnerungsort Torgau, Schloßstraße 27, Torgau, Veranstaltungssaal (Schloss Hartenfels, Flügel B, 2. Etage)

Die Ausstellung ist im Anschluss vom 25. 04.-09.06.2025 im Erinnerungsort Torgau zu sehen. Der Eintritt ist frei.

25.04.–27.04.2025 Messiaen-Tage 2025 in Görlitz und Zgorzelec

Unterschiedliche Veranstaltungen, darunter Konzerte, Vorträge, Führungen, eine Filmvorführung und eine Podiumsdiskussion

Programm

26.04.2025, 17 Uhr

Podiumsgespräch mit Ted und Joey Polowsky, Erinnerungsort Torgau, Schloßstraße 27, Torgau, Veranstaltungssaal (Schloss Hartenfels, Flügel B, 2. Etage), Eintritt frei

Ted und Joey Polowsky sind die Söhne des amerikanischen Veteranen Joe Polowski. Er war Teilnehmer der historischen Begegnung zwischen amerikanischen und sowjetischen Soldaten am 25. April.

27.04.2025, 08:30–16 Uhr

Gedenkwanderung: „Der Todesmarsch durch Döbeln – 80 Jahre später“, Döbeln (Details: Treibhaus Döbeln)

27.04.2025, 11 Uhr

Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung „Mut und Ohnmacht“, Erinnerungsort Torgau, Schloßstraße 27, Torgau, Veranstaltungssaal (Schloss Hartenfels, Flügel B, 2. Etage), Eintritt frei

28.04–11.05.2025

Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“, Aue, Kompetenzzentrum für Gemeinwesenarbeit und Engagement e.V. / Bahnhofstraße 13, 08280 Aue-Bad Schlema

Details zur sachsenweiten Tour der Ausstellung

28.04.–07.05.2025

Ausstellung der Seliger Gemeinde: „Böhmen liegt nicht am Meer“, 28.04.–27.05. in der Kulturkiste, Schössergasse 3, Pirna

Vernissage am 28.04., 18 Uhr, mit einem Vortrag von Ulrich Miksch (Journalist, Präsidiumsmitglied der Seliger-Gemeinde)

30.04.2025, 19 Uhr

„Ich lag auf meiner Pritsche, als ich den Schrei: ‚Wir brennen!‘ hörte.“: Lesung und Gespräch zum Massaker von Abtnaundorf, Bibliothek Schönefeld, Shukowstraße 56, Leipzig-Schönefeld (Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig)

03.05.2025, 13:30 Uhr

Eröffnung der neuen Wanderausstellung zum KZ-Außenlager Penig, Aula des Freien Gymnasiums Penig, Schützenhausweg 4 (Anmeldung via E-Mail an gesichtzeigen@gmx.de)

Im Anschluss (16 Uhr), Gedenken zum 80. Jahrestag der Befreiung, Mahnmal am ehemaligen Lagerstandort, heutige Reitsportanlage in Langenleuba-Oberhain, Penig

04.05.2025, 13–17 Uhr

sLAG-Regionalkonferenz Südwestsachsen, Aula des Freien Gymnasiums Penig, Schützenhausweg 4 (Anmeldung bis zum 25.04.2025 via E-Mail an anna.schueller@slag-aus-ns.de)

07.05.2025, 17 Uhr

„Ein Tag vor Kriegsende: 7. Mai 1945–7. Mai 2025“ – Gedenkaktion in der Gedenkstätte Großschweidnitz, Friedhofsweg 1, Großschweidnitz

08.05.2025, 9–11:30 Uhr

Verlegung einer Stolperschwelle am Standort des KZ Groß-Rosen Außenlager Görlitz im Biesnitzer Grund, Fröbelstraße (Görlitz-Südstadt)

Die Verlegung der Stolperschwelle erfolgt durch Gunter Demnig. Treffpunkt ist an der Melanchthonstraße/Ecke Fröbelstraße. Anschließend werden drei weitere Stolpersteine verlegt. Auf der Hospitalstraße für Regina Schlesinger, für Irma Alter auf der Joliot-Curie-Straße, für Charlotte Kluge auf der Konsulstraße. (Details)

08.05.2025, 19:30 Uhr

Film und Podiumsdiskussion „Der Rhein fließt ins Mittelmeer“, Kino Metropol, Zwickauer Straße 11, 09112 Chemnitz.

Eine Kooperationsveranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung/Landesbüro Sachsen, der Tage der Jüdischen Kultur Chemnitz und der sLAG. Eintritt frei

08.05.2025

„(K)ein Tag der Befreiung? Konferenz zum erinnerungspolitischen Diskurs um den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieg“, Leipzig (Details: Erich-Zeigner-Haus e.V.)

09.05.2025, 16 Uhr

Vortrag/Gespräch: „Meine Geschichte erzählen: Die Geschichten hinter den Namen der Stolpersteine“, Johannes-Wüsten-Saal, Barockhaus, Neißstraße 30, Görlitz

Eintritt frei, die Plätze sind limitiert (Details).

15.05.2025, 17 Uhr

„Orte der Görlitzer Rüstungsproduktion“, Kulturgeschichtlicher Spaziergang im Rahmen der Ausstellung „Nationalsozialismus in Görlitz – 80 Jahre Kriegsende“, Treffpunkt: Straßenbahnhaltestelle Tierpark, Görlitz

Daniel Breutmann vom Verein goerlitz21 geht auf dieser Tour auch näher auf die Schicksale einzelner Zwangsarbeiter*innen ein (Details).

15.05.2025, 19 Uhr

Film und Podiumsdiskussion „Der Rhein fließt ins Mittelmeer“, Zentralwerk Dresden, Riesaer Str. 32, Dresden

Eine Kooperationsveranstaltung des Zentralwerks, der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Dresden und der sLAG.

15.05.2025, 19 Uhr

Vortrag: Das Leben nach der Befreiung – Displaced Persons in Leipzig, Conne Island, Koburger Straße 3, Leipzig (Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig)

26.05.2025, 19 Uhr

Vortrag: “Die Gauführerschule im Schloss Augustusburg“ (Veranstaltungsreihe „Was war hier eigentlich 1933 bis 1945?“) , Augustusburg, Markt 14 (Saal des Lehngerichts) , Details: auf weiter flur e.V.

27.05.2025, 18 Uhr

Finissage der Ausstellung der Seliger Gemeinde „Böhmen liegt nicht am Meer“ mit Vortrag „Das große Wagnis sudetendeutscher Fallschirmspringer“ von Thomas Oellermann (Historiker, Friedrich-Ebert-Stiftung), Kulturkiste, Schössergasse 3, Pirna

31.05.2025 und 01.06.2025

Sachsenburger Dialog mit Gedenken anlässlich des 92. Jahrestages des ersten Lagerappells 1933, Sachsenburg (Frankenberg), Details: Geschichtswerkstatt Sachsenburg

Tipps

Hier finden Sie u.a. interessante Veranstaltungen, die außerhalb vom Netzwerk organisiert werden. Bitte informieren Sie sich auch auf den Websites der Veranstalter*innen über den aktuellen Stand und Anmeldemodalitäten.

27.03.–08.05.2025

Ausstellung „Aus Schutt und Asche. Archäologische Funde aus Sachsen 1933–1945“, smac – Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz, Stefan-Heym-Platz 1

22.03.–14.12.2025

Sonderausstellung „Nationalsozialismus in Görlitz – 80 Jahre Kriegsende“, im Kaisertrutz, Platz des 17. Juni, Görlitz

Dienstag bis Donnerstag 10 bis 17 Uhr, Freitag bis Sonntag 10-18 Uhr,

Kuratorenführungen im April/Mai: So., 27. April, 15 Uhr, So., So., 25. Mai, 15 Uhr

05.04.2025

Weg der Erinnerung – Das Lager Hellerberg als Ort nationalsozialistischer Verbrechen, Veranstaltung im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus, Treffpunkt: Antonstraße 41 (Straßenbahnhaltestelle „Anton- / Leipziger Straße“), Dresden

15.04.2025, 17–19 Uhr

„Fokus Förderung 2025“, Digitale Fördermesse des Kulturbüros Dresden, online

25.04.2025, 12 Uhr

Gedenkveranstaltung zum Elbe Day der Stadt Torgau, Ort: Denkmal der Begegnung (Elbstraße, Torgau)

26.04.–31.07.2025

Ausstellung „Wege der Befreiung: Vom D-Day bis zum Elbe-Day“, Ort: Capa-Haus Leipzig, Jahnallee 61, Leipzig (zum Projekt)

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 11 bis 16 Uhr (außer an gesetzlichen Feiertagen) sowie an den Sonntagen 20. April, 18. Mai, 15. Juni und 20. Juli 2025 11 bis 16 Uhr (Eintritt frei)

06.05.–12.05.2025

„Dietrich B. 80“, ein Projekt des Ensemble Nobiles zum 80. Todestag von Dietrich Bonhoeffer, mit Konzerten aller Partnerchöre, Lesungen, Vorträgen und Seminaren